愛爾蘭貝爾法斯特 泰坦尼克號出生地【4】

2012年11月06日14:00 來源:海外網 字號:

| 摘要:當喬納森·斯威夫特(Jonathan Swift,《格列佛游記》作者)在貝爾法斯特的利立普特(Lilliput)的小屋小住時,就幻想著附近的卡夫山(Cavehill Mountain)是一位沉睡的巨人。 |

老城新生 迷魂博物館

唐寧街邊壁畫簇擁下的哈裡斯咖啡館。 有一種觀點認為,用商業化的旅游來紀念這場海難是一種褻瀆,就好像在墓地裡載歌載舞。作家喬治·桑塔亞那(George Santayana) 曾說過“ 那些不吸取前車之鑒的人,必將重蹈覆轍。”贊同者已在實踐中表現出了這種高明,例如,基加利種族滅絕紀念館(The KigaliGenocide Memorial Centre) 就建在1994 年25000 人死難者墓穴的上方,現成為城市最主要的旅游景點。這種選址效果奇佳,讓所有參觀者大感震撼並有所感悟。位於波斯尼亞首都的隧道博物館(Tunnel Museum)是九十年代中期薩拉熱窩事件的絕佳紀念點,包括孩子在內有10000 人死於屠刀或炸彈。參觀過隧道博物館的人,必將以更審慎的態度正視種族仇殺問題。

所以,現在是時候看看這個不容錯過、又不是“博物館”的六層建筑物了。四個船頭從一個玻璃體的核心建筑向四周延伸,如同一顆白色星星的尖角。即使是雲層較厚的天氣,這個高大的建筑物依舊閃亮耀眼,誘惑著一個又一個的游人向它靠攏。仿佛積蓄了四面八方能量之后,會迸發出一股飛翔的力量,駛入天堂的懷抱。在缺失了泰坦尼克號的年代,它成了新的信仰。為這棟建筑投下的賭注似乎獲得了回報,整個區域都因其獲得了出色的包裝,引來大批游客,在我試圖擠進其中一個展覽廳時,由於太過擁擠,竟有了大呼“女人和孩子優先”的沖動。

銀色的泰坦尼克號主題博物館與醒目的起重機遙相呼應。 這裡沒有辜負“體驗”的初衷,因為它的確讓人動容,特別是其中的“造船廠雲霄飛車”,游客能夠在黑暗中親身體驗特效、動畫,重現二十世紀初期造船廠裡的真實場景。優雅的音符從古老的唱片中悠悠傳出,現場表演經過重新編排,錄相機放映著當年人們的日常生活,細節被挖掘得淋漓盡致。除此之外,還可以玩互動觸屏中的小測驗,看看你對這艘超級客輪了解多少。在其中的一個房間裡,管道將冷風源源不斷地帶到室內,模擬那個淒冷之夜。接著又出現一層令人眩暈的玻璃地板,可以看到泰坦尼克號的高清圖像,朦朧的甲板和船尾的欄杆幾乎觸手可及,如同親臨海水下2.5 英裡處,游進被海底生物團團包圍的沉船遺骸。

展覽力圖展示“真實”,一些模型和精心制作的電腦特效畫面,將船艙內復雜的布置展露無遺,包括頭等艙、二等艙和三等艙完全一致的復制品,甚至還包括用餐區、引擎控制室和工人房。毫不夸張地說,整場體驗讓我像被催眠一般,依稀回到了那艘燈火輝煌的游輪,還有那個早已消逝的噩夢般的夜晚。追尋泰坦尼克的行程讓我覺得疲憊,不得不在當地的一間酒吧前駐足歇腳,點了一杯當天的特飲泰坦尼克杜鬆子酒(Gin &Titanic)。就像它名字形容的那樣,我很快就醉倒了。

第二天,弗吉尼亞主動提出帶我去看看這個大西洋邊城市中無關泰坦尼克號的一面。聽著露比·莫瑞的歌,我們有所選擇地沿著小街漫步。這裡確實漂亮,大街和林蔭道呈令人愉悅的幾何狀排布,公園綠地和花園像綢緞般鋪設在城市的各個角落。我們在那些極富藝術感的橋梁、雕像和壁畫之中散步。

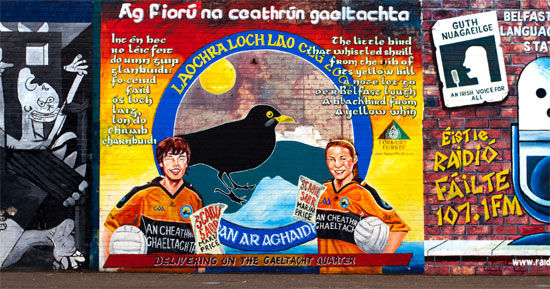

貝爾法斯特的壁畫與泰坦尼克號有些關聯,對很多人來說,它們都曾作為恥辱的傷疤,試圖被抹去,但最終都成為了旅游景點。上世紀六十年代到九十年代末,在這場被客氣地稱呼為“北愛爾蘭問題”的流血沖突中,保皇派天主教徒和共和派新教徒都在建筑外牆上繪制了大幅壁畫,尤其是居民區連成片的排屋房頂上。這些壁畫如同信號燈一般,在每一區的土地上宣告作者對自己信仰的忠誠。當然,不是所有的壁畫都是為了煽動情緒而作,有些展示了克爾特民族的鑒賞力,有些表現體育界的名人,有描繪了愛爾蘭神秘英雄庫丘林,也有畫著兩個微笑的孩子站在花朵和一頭獅子前的。另有一幅是畢加索作品的復制品,是由政治對立的兩方藝術家聯手創作的。美麗的色彩揮洒在大街小巷,貝爾法斯特成了天然的露天博物館。我對貝爾法斯特的印象都來自於陳舊的黑白新聞片,誰曾想它居然有如此鮮艷的一面。

貝爾法斯特隨處可見的壁畫。 這裡最色彩斑斕的壁畫應該是《阿爾斯特的紅手》。畫面中是一隻正在撫摸海邊的岩石斷手,手的主人則在一艘往岩石方向駛來的船上。阿爾斯特(Ulster)是愛爾蘭的一個行政區(愛爾蘭一共有四個行政區),這幅壁畫反映了一段真實的歷史:兩位王子為爭奪阿爾斯特的王位,決定用劃船比賽來定勝負,第一個用手觸到岸邊的人便是下一任國王。比賽即將收尾,落后的王子為了爭得第一,揮刀砍斷了自己的手,將其扔到岸上,於是他得償所願。我想起弗吉尼亞強調過的“次子綜合征”,這段歷史的確能說明當地人的某些性格側面。(文、攝影_Richard Bangs)

來源:行家

|